・クラシックギター系の事をここに集めようかなと思ってます。弾き方とかなにがしとか

・一方で大学時代にアルバイトで老若男女問わずクラシックギター専門で2教室ほど持たせていただいたことがあり参考程度に...(そこで稼いだ資金でハイエンドPCとグラボ買って自作してGPU大好きになって色々おかしくなったので、今に至るので人生何があるかわからない)

・見返したら結構雑だったのでページ丸ごと改良して、旧pageは別のところに放置してあるので参照されたし

・教本レビューできる立場かといわれると微妙ですが大学時代バイトで教えるときテキストを取り寄せた結果だったので...

・ドレミ楽譜 吉田光三 : クラシック・ギター教本

・地元の音楽ショップで親に買ってもらった本。これが幸運だった。もともとはかなり昔からあるドレミギター教本(昭和50年くらい)のものらしい。

・基本的な譜面の読み方から全部記述がある。音楽のテストほとんど満点だったのはこの教科書のおかげといってもいい。基本的な考え方から、名曲の譜面まで網羅している(禁じられた遊び、アルハンブラの思い出)

・若干記述が不親切だったりは。例えばトレモロとか(だけど紙のテキストはこんなものだと思う)

・【楽譜】小原安正:教室用新ギター教本

・アグアド教本(La Guitare, méthode simple)をもとに作られた、とされるもの。

・定番青本って言われたらこの本を指す(らしい)。ボリューム多い。自分で譜面を考える癖が付けられるはず。名曲もとりあえずある。この本の熱いところは徹底的な基礎の習得にある。いわゆる現代曲などと比べると譜面の密度という意味で無味乾燥なエチュードが多いがことクラシックギターは音色に本質があるので実に味わい深い

・アグアド教本はペンスケッチあるのでいいけど本教本は写真無し。ギターの弾き方についてビジュアルがなく、教室で使う事前提。また基礎楽典が無いので譜面の読み方が分からない。このテキストだけで独習はまず不可能だろう。

・-----

・ここからは現代の本。

・ギターメトード : 基礎 (田口修一)

・ギターメトード : 基礎Vol.2 (田口修一)

・このギターメトードは現状超お勧め。初学者で多分今ならこの本で良いのかなと思う。クラシックギターは混迷期にある認識で、どうしても派手で目立つようなものが多いが、プリミティブな内容を網羅していて、クラシックギターという感じ。

・良いところ : 右手、左手の使い方がみっちり書いてある。ギターらしい音色出すならこの本で勉強すれば多分間違いなし。

・いまいち : みんなが知ってる名曲が書いてない。自分で考えられない人向けというきらいがあって、記号多いので譜面が割とご茶後茶しているものが多い。結構かっちりやりたい方向け。

・あまり難しく考えると大変なのでほどほどに...

・練習は目的がある。エチュードも大体目的がある。読譜したあとがスタートポイントだったりする。先生がいない場合ここが障壁になる

・練習したら、次の日、また次に練習した時には上手になっていないといけない。上手になっていない場合は体調が悪いか、ただ練習を遊んでいただけになる。

・良い音の基準を自分で作る事。良い音は最初が肝心で、最初に聴いて感動した音色が大体基準になる。

・どんなに弾きなれた曲でも見直すこと。実は間違ってたりする時もある。定期的に見直すこと。

・クラシックギター以外の音楽も聴くこと。ピアノとかが嫌ならジミヘンドリックスとか超おすすめ(ギターって何なのかわからなくなるのでおすすめ

・適当にルーティンやってるのでそれメモる

・0) 6 - 1 spider and arrpejjo C, G7, AM

・1) Gonzalez : 3 string scale

・2) Bream : 3 string scale

・3) Heitor Villa-Lobos: Etude No.1

・4) Sor : Op.60 No.1(Segovia's Sor Etude.01

・自分メモ : H6-ZOOM-MSH-6(side -1, -2くらい) 70, 80scmくらいがかなりいい。

・自分メモ : H6ZOOM-XY_50cm_10, H6-ZOOM-MXL-V67_6

・昔のレコードとかマスタリングされたCDのRMSは-22.0~-20.0dbくらい

・なので、Max -6.0 dbくらいにしておくのが良いはず。

・録音系サイト : SOUND ENGINEERING BIBEL

・マイク : MXL V67G

・ミキサー : YAMAHA AG03

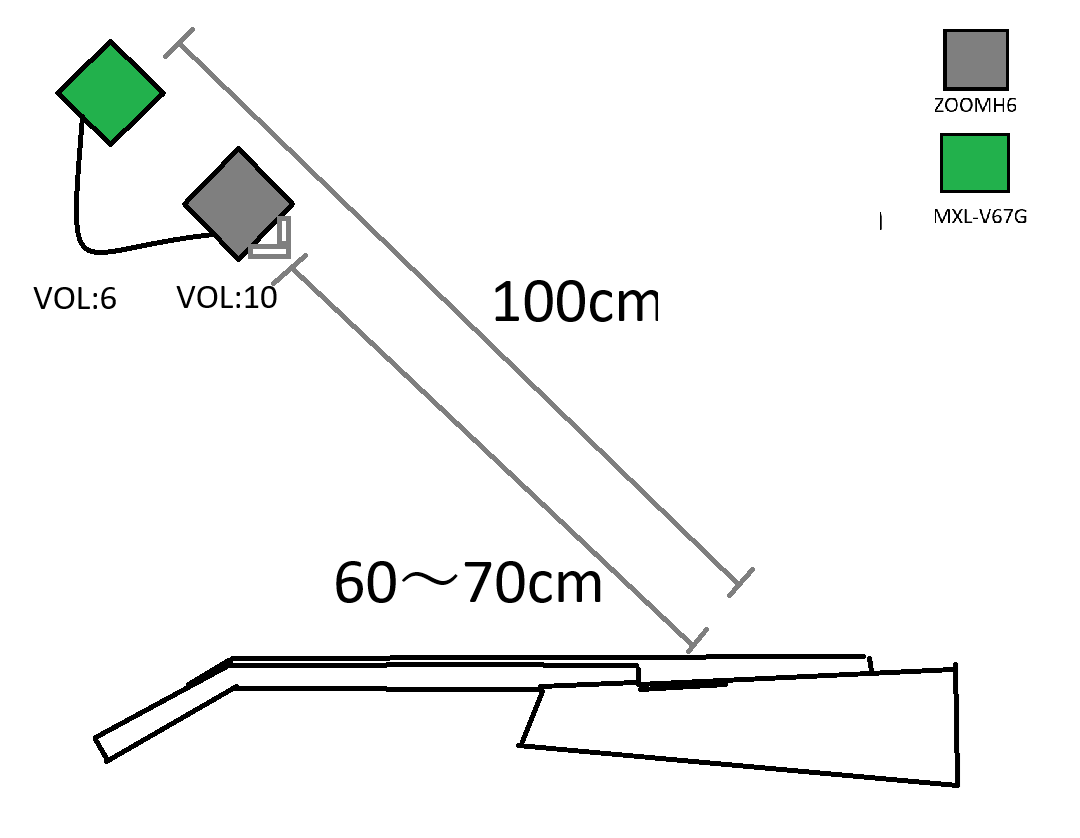

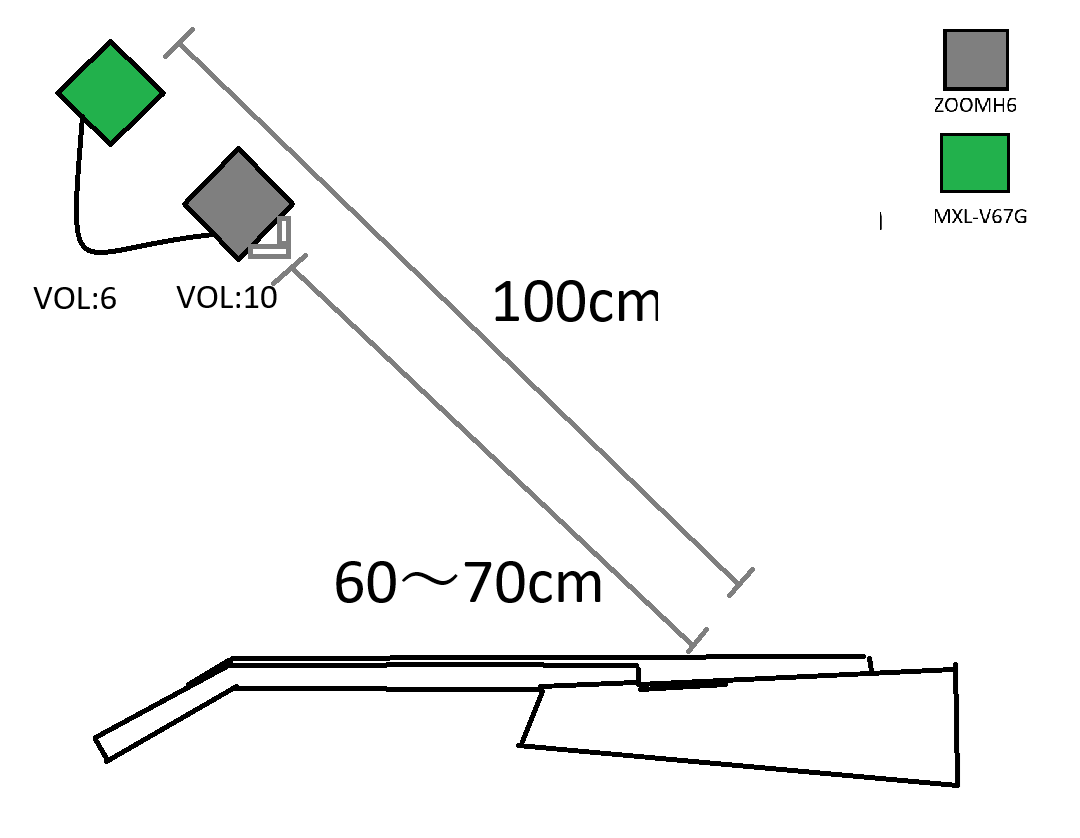

・20250519 : 最近ピントが合ってる配置を見つけたので以下にしている。ZOOM H6は適当にPCにつないでる。PC無くてもいける構成ではある。

・

・ポイントは慣れないうちは最初はギターのブリッジ付近を狙い、サウンドホール付近直接を避けること。

・

・サンプル1 : yamamoto guitarで上の構成で弾いたもの : yamamoto_k11_mic_canonical.wav

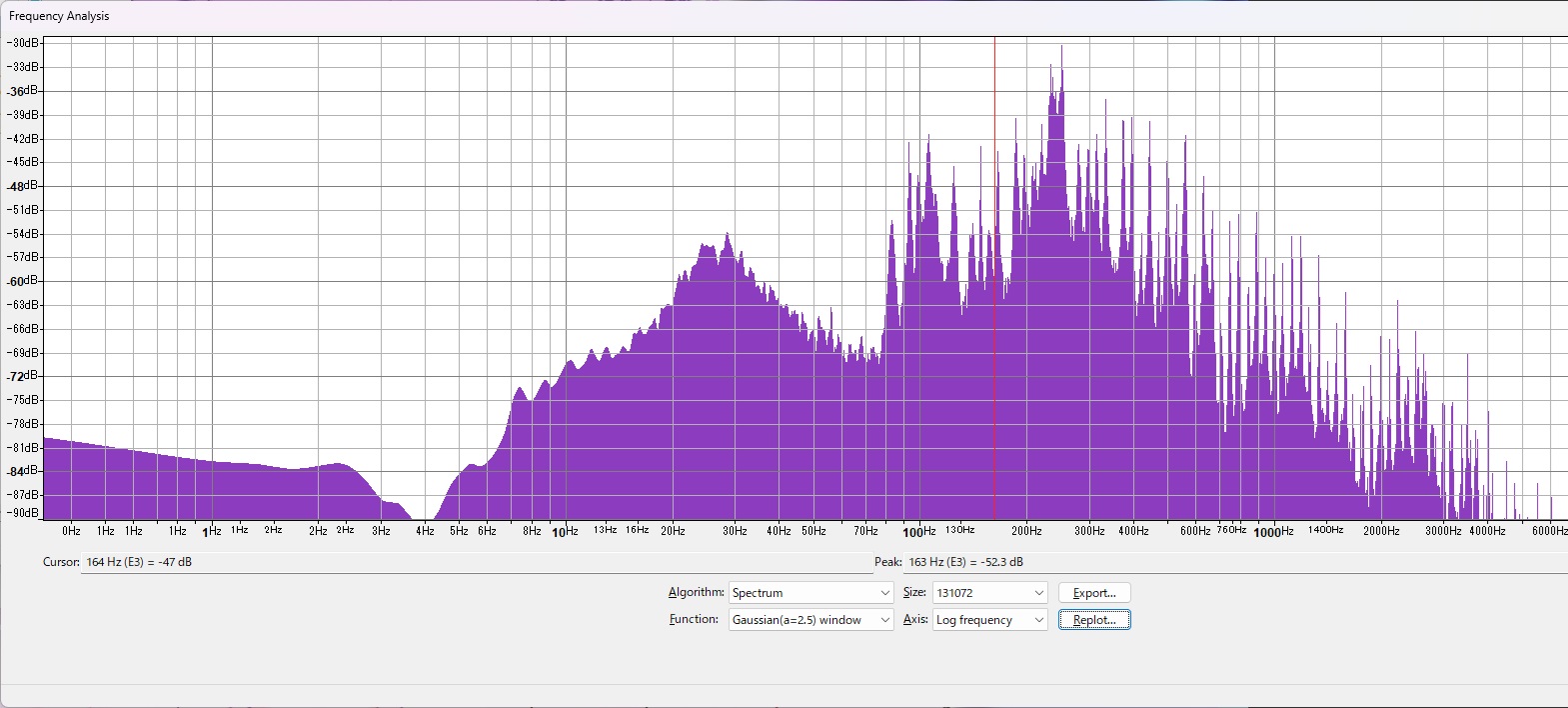

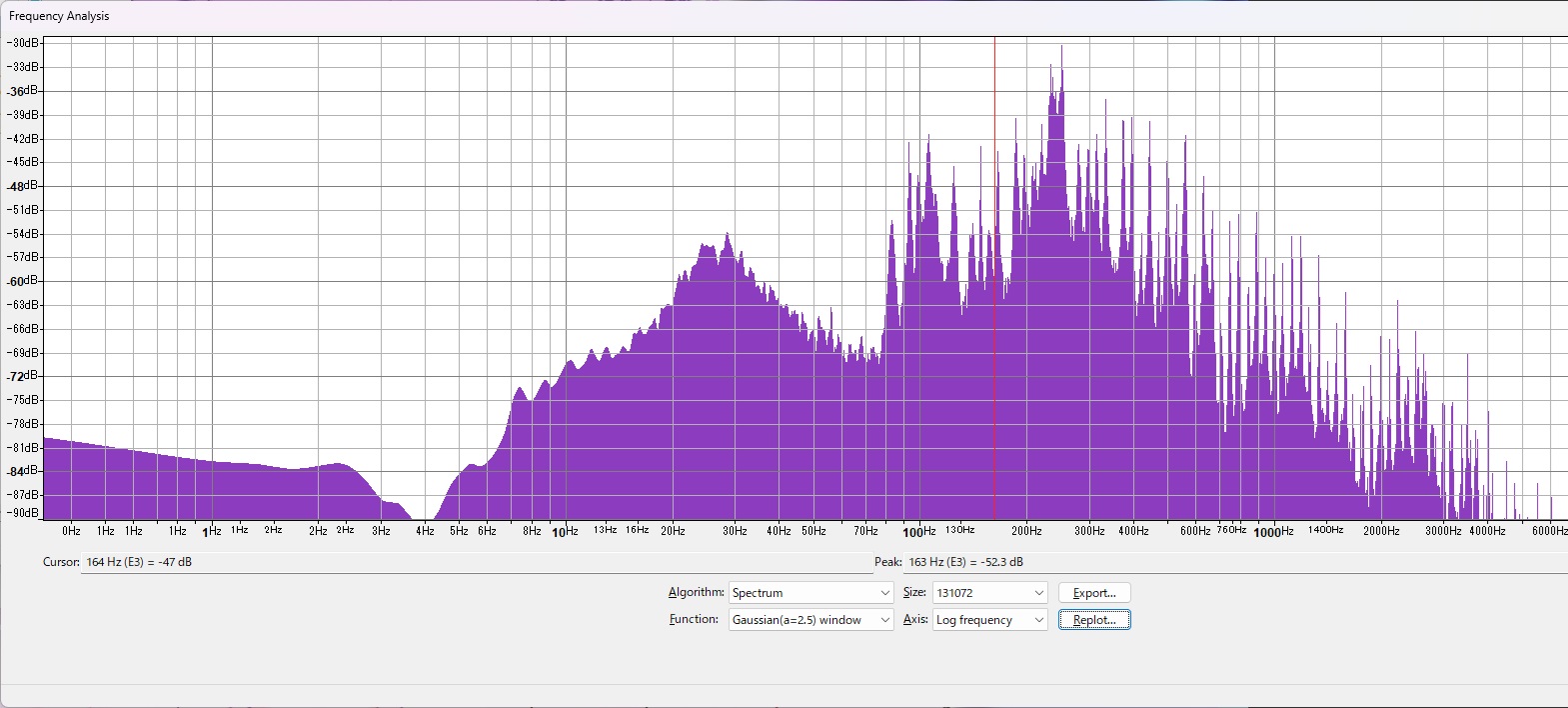

・サンプル1波形 :

・

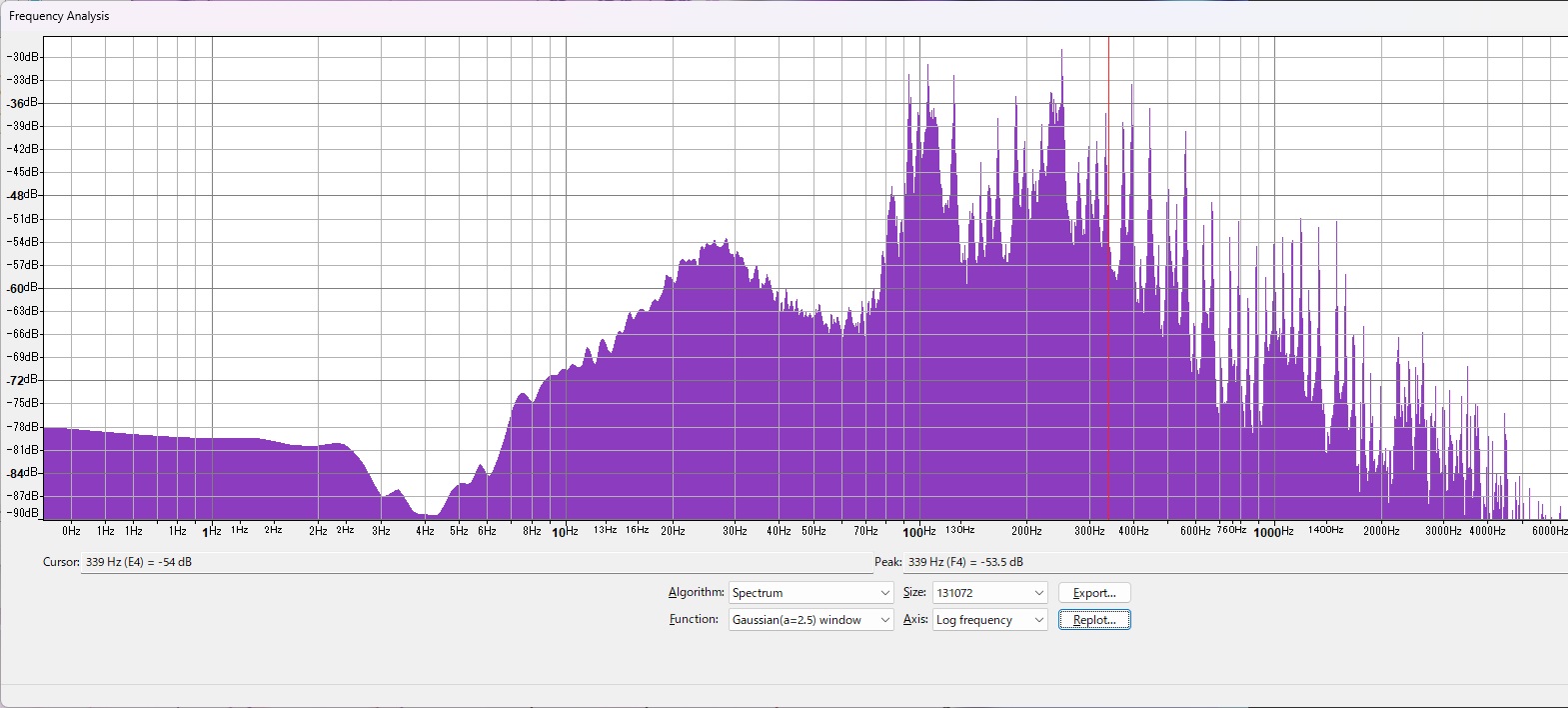

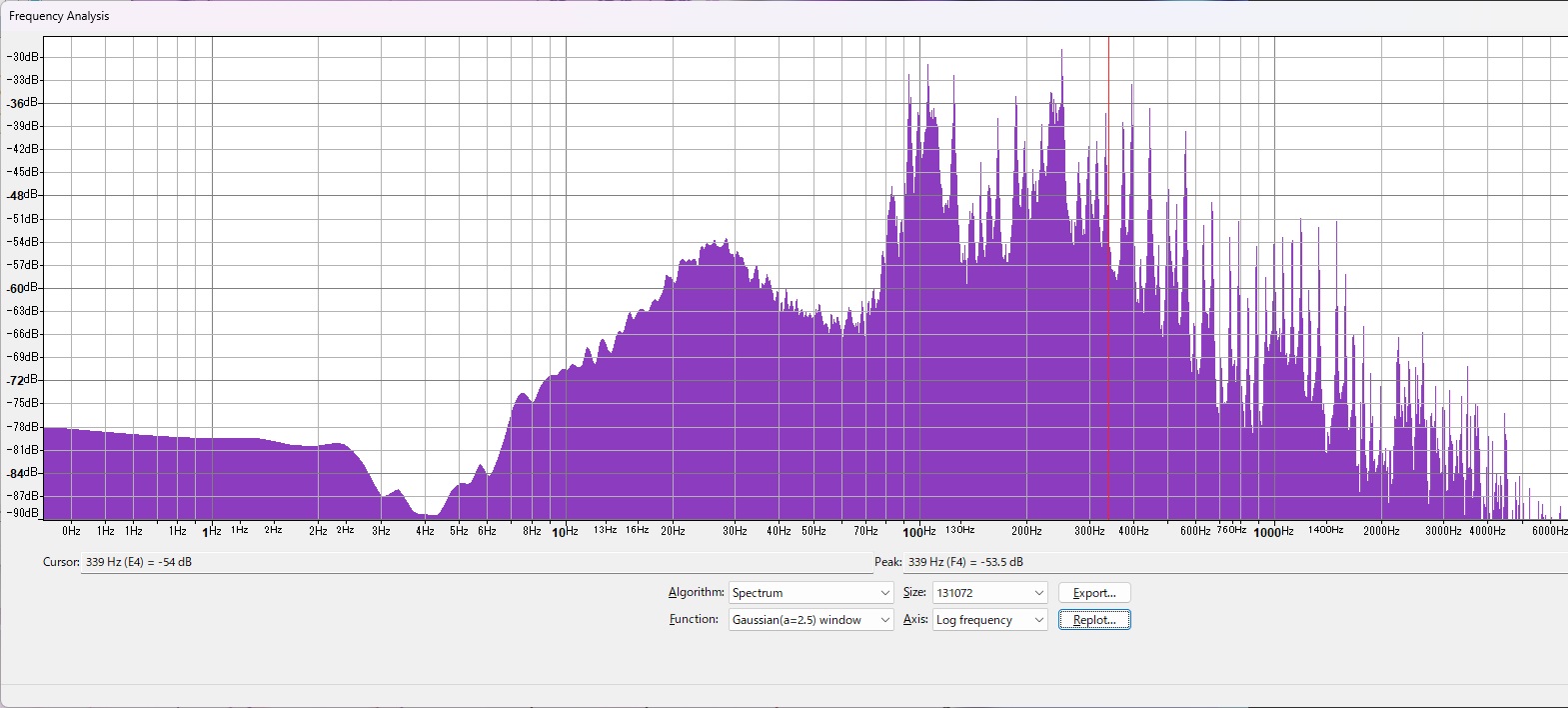

・サンプル2 : yamamoto guitarで上の構成でサウンドホールで弾いたもの : yamamoto_k11_mic_near_hole.wav

・サンプル2波形 :

・

・どちらもAudacityで直接収録(44100 float)してそのままexport 44100 ステレオのもの。

・波形を見ると、サンプル2の方は、70~150hzくらいのギターのウルフとかその辺がうようよしているところがぼこっとでているけどサンプル1は幾分か抑えられていると思う。

・さらに波形を見ると、人間の耳によくとらえられる1000~3000hzあたりのラウドネス曲線がぼこっとなってるあたりがサンプル1と2で比較して1がなだらかにバランスよくなっていてピュアに聞きやすい状態になっているはず。

・記録 : YamamotoAtsushi 2021 No.44 : 654 オーガスチン赤, 321 EJ46(Hard)

・おまけ : 同じ構成 : yamamoto_pavana.wav

メンテ(弦,弦高)

・結論は取れないでギターにダメージが最小限になる結び方が良い。

・弦の結び方は色々議論の余地がある事と確実に音色が変わる要素がある。毎回弦を結ぶたびに音色が変わると思った方が良い。

・弦交換は最初、小さいと困るので、箸とタオルで練習した方がいい。

・昔の教則本や今の教則本には弦を結ぶ方法がだいぶ間違ってるの多いのでyoutube参考にしてください。

・治せなさそうな不可逆な問題は原則ショップに持っていくが吉だが、小さい頃は自分で全部メンテナンスしていた気がするので器用な方は自分でやればいい。ただし自己責任で!

・たぶん自分で調整できる範囲はせいぜいブリッジのサドルなのだが(ナットは絶対にやめた方が良い)以下のサイトのページによるとブリッジのサドルが2mm、仰角が5度変わるだけで3kg以上表面板にかかる力が変わることが理論上わかってる。

・山本ギター工房 : tention2

・式から出た値がまずそもそもあってるか検算したらあってるっぽい。https://www.online-python.com/TYH5aCZcoQ

E1 = 4.458 kgf

B2 = 3.339 kgf

G3 = 3.163 kgf

D4 = 4.241 kgf

A5 = 3.661 kgf

E6 = 3.755 kgf

・1mm削った計算で試すと大体0.2kg~0.3kg各弦の垂直抗力が変わる。200g, 300gはおおよそスマホだったり文庫本だったりみかん2個分くらいで、それが合算合計で6つくらい表面板から取り払われたりすることを意味していて1kg以上変化があるという事。

・0.1mmでも大きな変化があるのは間違いなくて(非線形だけど)、推定表面板からスマホ一個分くらいの重さが取り払われるに等しい。

・つまり我々がサドル1mmも削るというのは素人目に定量をみても変化が大きいのは想像できて、ギターに対してとんでもないことをやろうとしているという認識を持たないといけない(小学校、中学校の時は工作感覚でやってたんだが今考えると恐ろしい...)

・なぜかわからないけど特定の骨棒だと調子がよく素晴らしい音色が出る時、本当に絶妙な調整によってそれが実現されているかもしれない(ただし底面十分密着しているとき。これが前提になっていないと意味がない)

・一方で、表面板の動きの方がよっぽど変化ありそうに見えるし、係数がかなりいっぱいある。表面板はいじれないし、季節による変化の影響を避けれないので無視はできないけど考えることができない。わかんないんだもの

・サドル一つ変えるだけでこれなので、メンテと歌ってほかの部品を考えることやメンテは何もなければ布で空拭き程度で良いというのは納得。

・私は上記の計算結果を知ってからどうしても調整したい場合はノギスと平面が取れたダイヤモンド砥石で調整している。実際には4,5,6弦は削れるんでそれもヨミで調整しないといけない。えらい大変なことを製作家さんは行っている認識。

・結論はあんまり細かいことを考えずに弾いた方が良いが、録音してみて気に入った音が出るまで根気よく練習すること。気に入った音が出ない場合、出なくなった場合、(1)弦の寿命や原因、(2)爪(結構これが多い)、(3)ギターの調子(ただし、これ考えると何もできないので基本消す項とした方が良い)

・学習しているとpumping nylonが初出(とされている)である"プランティング"というのが出てくる。しばしば端的には無意識にギター名手が行っていることを言語化したもの。なのでいちいち意識しないようになるまで練習必要。

・かのマエストロ福田先生は某雑誌に"弦をつかんで演奏する"という表現を使っていた。

・(1)右手で弾きたい弦をキャッチして(確実に弦をつかむ)

・(2)左手で押弦(音程とニュアンスを決める)

・(3)右手で弦をリリースする(音を出す)

・という順序が最適という認識。

・非常に個人的な意見だとプランティングしないと安定しないわけではない。弦に指が命中して(ここに1, 2, 3の動作が含まれている)良い音色が出ればいいわけだし人それぞれ。指針程度で考えた方が良いんだけど名手がやってる動作の統計のようなのでまあ意識しておいた方が無難。

・不要な弦の響きを抑える練習にもなる。静かな部屋で弾くときは弦をつかみながらゆっくり弾くと良い。

・一番いやだなと思うのはプランティングに囚われて好きな音が出なくなると、ギターが嫌になるはずなので好きに弾けばいいと思う。

・プランティングした結果、自分の音じゃない音が出て感動しなくなる人もいるはずで...(プランティング系のつかむ操作を初学者に勧めると一時的に動作が鈍くなってレガートに弾けなくなる過程があるので結構つらいんだよ)

・で、サンプル数5名くらいなんだけどプランティングという用語は上京してから知った方が多く、たぶん一般的な用語ではなかったのだと想像する。古い教則本でもそういう操作は見たことが無いので、クラシックギター暗黙知というやつだと思う。

・たぶん一番言いたいことはギターってたわませた弦が指から離れる瞬間に初めて音が出るので音を出す予約を常にしているのでちゃんと意識しましょうということで、0秒で弦をつかんで離せばプランティングは極論必要ない(けど現実的には難しい)

・あと、弦を斜めにアタックする行為なんだけど123弦と、456弦で音量と、巻弦のタッチの大きな違いがあるので斜めに弾くとナイロンと巻きを往復するスケールだと破綻するので"人によっては"ほぼ弦に対して垂直でいいはず。

・弦を斜めにアタックするモチベーションは弦を縦振動させるために縦に弦を押し込む操作を斜めに弾き滑らせる過程で深さに押し込むという操作に翻訳していると理解している。鳴らし方の技術の"一つ"と理解している。

・そしてアタックが弦に対して垂直でも押し込んで(掬うように)弾くことでこれは解決できるが、操作コストがちょっと高いのと、極端なので斜めに弾くことで距離ベースで弦の押し込む深さを調整できるのでよく使われる。欠点は弦のこすれる音が良く聞こえる。超一流のプロでも斜め弾きしていると聞こえる。これが私にとってとても耐えづらい音だったりする。

・最終的にはギターじゃないと出せない音と間合いが必要だと思ってる。個人的にはギターを弾くモチベーションでかつ永遠の課題。

・手首を曲げるとかそうじゃないとかは一番力が抜ける方法で試すのがきち。わしは関節がふにゃふにゃなんで手首が自然に下がる。人それぞれ。

・構え的には非常に個人的にはギターのヘッドを45度上にあげるとギターじゃなくて薩摩琵琶とか中国琵琶みたいになるので好きではない(琵琶は好き)。合理的な構えだと言われればそれまでだけど。

・クラシックギターの弦は、大雑把に40キロくらい張力があって、メーカーそれぞれに個性が出ている。

・最近はやりのノブロックとかは35kgくらい。押さえやすくて良い音色なのでいいこと尽くしではある。ただ1弦が切れやすい(3台くらいに張って大体そんな傾向)

・弦の良い音色は個人的には基準は木の音がちゃんと出つつも弦の音が混ざってる感じが良い。ハナバッハかプロアルテ、オーガスチン赤をセットで買えばいいじゃろう。昔はオーガスチン赤は1, 2, 3弦は音痴な弦をツモった時のショックがひどくて選択肢に入らなかったが今は改善されている模様。

・弦は沼。1,2,3弦がカーボンかナイロン混ぜ物系か新しい素材なのかで割と変わる。ただ、楽器による。6, 5, 4は軽い弦だと楽器の個性が割と出る

・基本的にはプロアルテのEJ45だけでOKな気がする。

・ヤマハのカーキ色のも良い。じつはへたった音色が超良いのだ。

・2024時点でだいぶ高騰したことと、低音弦がバリカタなのと結構すぐ茶色になるので(どうも法律による環境に配慮したメッキ周りの品質劣化ではといわれている)なのでいろいろ議論が分かれるが、めんどくさいので弦にこだわってる暇があるなら練習した方が良いかも。

・明るさが足らない場合、ラベラミディアムが良い。弦の太さとかなり低めのテンションが良い。最初はぎらつく音が出るがだんだんなじんできて落ち着く。寿命が短い時があるのが難点くらい。

・さらに最近オーガスチンのリーガルが良いと感じる。この紫色の弦は製作家さんがよく張ってる気がする。

・強めな弦ではあってハナバッハの赤よりごつい。ハナバッハ赤くらいのテンションは楽器を痛めるらしいのでほどほどに...。

・定番なのは低音と高音で分けるセットで、オーガスチン赤456, EJ45-123でいいような気がする。

・稲垣稔氏がよく使っていたセットとしてオーガスチン赤456、ハナバッハ黒123も定番で良いと思う。このセット使っててわかったんだけど楽器の欠点もわかるので自然とカバーする弾き方になる。なるほど。

・サバレスのクリアナイロンも3週間くらい弾いてくると音がだいぶこなれてきて良い音色が出始める。

・すごく繊細な楽器はラベラのライトとかノブロックの35キロくらいのやつを張ると味変的で良い。もしくは逆でハナバッハの赤とか青をセットで張ると割と筋肉質な感じになったりなどする。全体的にふにゃっとした木が強いテンションかかるので震えが制御されると解釈している

・弦はあくまでも触媒なんだけど弦がエネルギーを発して木を震わせるだけと思われがちだけどバランス。ギターは一発震わせたら終わりなので。

・最近ロベールブーシェの音色を聞いたんだけど普通に低音サバレス青で高音が12ハナバッハシルバーで3がカンティーガという合わせ。ただ楽器自体が圧倒的に高いので、あまりこだわっても仕方ないかもしれない

・面倒な場合は適当にセット弦を買ってとっとと練習した方が吉(音色のせいでノリが悪くなるなら思い切って変える!)

・弦止めのスーパーチップ系は取り付けと外すのが圧倒的に簡単になる。私はamazonで買ったトーレスという牛コツチップを時々使ってる。頑丈で良い)

・ただ、スーパーチップ系の話は海外のルシア―で少し議論の的になってて、ブリッジの弦の負荷がかかる支点がブリッジ後部に集まるので長期的にみるとサウンドホール後方がS字に曲がる危険性がかなりあるのでは、というのがある模様。

・弦を取り付けるとき、サドルの前の弦を一回くぐって後ろにつける場合、支点がブリッジの弦止める箇所の中心付近になるけどもっと後部になってしまうことと、サドルに対して鋭角になる(つまりこれをスーパーチップをつける方は求めてる)んだけど、実際にはサドルはわずかな隙間があってサドルを押し倒す力が不要に大きくなり、ブリッジの前面に大きな抵抗がかかる。

・結果、表面板の張力が通常の弦の取り付けよりもアップする(これが手で弾いたときのレスポンスの張りの違いになる模様)

・普通に取り付けるくらい弦止めがすり減ってる場合はやむなしという感じだけど通常はあまりお勧めできないらしい...というのが海外FB経由とフォーラムでの話題。

・あと、不思議な話題として使いこむと音がまろやかになるのは単に弦止めの穴がすり減って、弦が生じる力がブリッジの垂直方向に移動してたまたまそういう特性になる、というものも...(弦の穴のサドル方向に出る位置は表面板垂直に8mmがオールド名器に多く、摩耗を防ぐために不要に低くないという謎の統計を見かけたが失念...)

・ブリッジに取り付ける白い板です。こいつの調整でマジで音が変わる!(中学生のころからいじってるからほぼ確定でわかる!)

・どんなに良い楽器でもサドルがダメだと音もダメだし、ちょっと高さを変えるだけで音が劇的に変わる。

・素材は象牙(いろいろお勧めしない)、化石象牙(昔東急ハンズでも適当に量り売りしていた)、人口象牙、牛骨、水牛の角、ブリッジ用プラスチック、tusq(商品名らしい)と色々ある

・牛骨がベター。ダイヤモンド砥石とノギスだけで大雑把に加工できる。音色が華やか。

・買ったギターに最初から象牙がついていたのだが、象牙は明らかに音色がまろやかで絶対的に違う。良いと思う人には良いと感じるはず。よく名手のCDで聴く音色になる(定量的ではないけど)

・侮れないのがブリッジ用プラスチック。モース硬度が象牙に微妙に近いプラスチックは牛骨よりまろやかになる。歳食ったのか、プラでもいいんじゃねと思い始めてる。

・頂点の成型は人それぞれだしギターによっても違う。3弦が上ずる場合は少し弦止め方向にしたりなどいろいろこだわりポイントが見えるところでもある。

・シンプルには板カマ頂点で良いんだけど人によっては、弦がナット方向に向かうところで可視できないバズがあるからイカンなど色々意見がある。

・私はめんどくさいので頂点はナット方向で最大にするようにしている。音が上ずる時もあるんだけど古典声楽では音は下がるより上がった方が良いという文献を信じてるのでまあきっちり合わなくても良いと思ってる(弦もあるしネックの起きとその日の調子、表面板の膨れ具合、フレットもあるし係数が多すぎる。割り切るしかない)

・モチベ : 名器やビンテージをいろいろ弾かせてもらったので差分を一部のビンテージから推測して何が差分なのかを見る。ギター製作をして再現することは目的にしていない。

・経緯 : 色々名器、ビンテージ、新作などを弾かせてもらった。私の耳がわるくなければ「明らかに違いがあること」がわかっている。

・困ってること : 違いが何に起因するのか、音色の何の部分なのか皆目見当がつかない。大雑把に明らかにしたい。

・Audiencyで周波数スペクトラムを取得し、成分を分析する

・Audiencyで周波数波形の減衰を見て違いを把握して差分を見てみる

・※トピック自体は別室に移動しました。

・よみもの : Trepat Roseta(PDF):個人的に推しのスペインのギタリスト Carles Trepat のインタビューPDF。ChatGPTか何かで翻訳して読むと今日の自身のことやクラシックギターの伝統的な観点について、中立的な立場から良いことが書いてある。ある程度クラシックギター学習された方は読むのマジおすすめ

・感想 : アントニオ・デ・トーレス(Antonio de Torres 1882 SE35)を音響デッドな場所で聴くことができたので揮発しないうちにメモ。マリアルイサで有名なサグレラスさんが使われていた個体とのこと。音量はロペス2013よりもさらに小さめ(オールラウンダーの方が弾いていらしているのでほぼ間違いなし)。1~6まで音色がピントが合っていて大変繊細な感じ。透明な芯のある音色に何かがさついたのがまとわりついている。良い音色だったがもうちょっと踏み込んだ演奏も聴いてみたかったなど。全部バランスが良いように聞こえたが奏者さん側で気を配ってる感じはある。大雑把な言い方をすると完璧に枯れちゃってる音色でしばしばレトロといろいろ書かれているけどそれ以外に合う言葉が無い。もちろん現代的な鳴りではないが、ロペスのトーレスモデルとよく似ている。トーレスという楽器のジャンルな気がする。渋くてまさにくくみ声で現代的なタッチではとても弾きこなせるものではなさそう。トーレスにもいろいろあるだろうけど予想通りつつましくてギターってこれじゃんと思わせる納得のもので大変興味深かった。なお、ロマニリョス著の本にはこの個体は無いものだった。

・感想 : ロベール・ブーシェ(1969?だったはず)を音響デッドな場所で聴くことができた。ブーシェは個体差がかなりあるらしい。今回きかせてもらったのは伸びがあって、無駄な音が無い。そして決定的なこととして、ほかに1本あったギターと比較して"ずっと聴いていられるとても心地の良い音色"というのが大きな印象。どの場所も突き刺さる音が無く、ピントが合ってる音色。割とアグレッシブな弾き方でも心地いい構造だった。演奏されている方が名手であることもあって充実した時間だった。かなり勉強になった。

・譜面1 : Boijes samling : Boijes samling : スウェーデンの譜面コレクターの方がスウェーデンの音楽図書館に寄贈した膨大なPDF譜面。

・楽器屋さんで試奏させていただいた時の率直な感想をそれぞれ書いてる。自分が感じたことを言語化すること、記録することはとても大事だと思っている。

・楽器によってモチベが結構変わるので良い楽器を手に入れることに越したことはないはずで、一方で不安だったことは自分にとって良い楽器があるはずなのでは、と悩んでいろいろ手を出してしまって散在することがありそう。

・なので"迷いを解く"ためにいろいろ弾いている。メモする理由は私が忘れるからです!

・いろいろ書いているが最終的には聞いている人の感覚次第なので注意。自己責任で。

・感想の表現がどうしても鼻につくようなものになるが...千や万の言葉を使っても音は表現できないのと、自分視点でしか音が分からない。ほかの方が弾いたら判断の係数が増えるだけで、弾いてみるしかない。うるさいことを言うと日を改めて雨の日かそうじゃないかでも変わってる気がする。

・昔の有名な方が使っていた楽器のリストはすごく昔にまとめられている(webarchive)

・文中に時々出てくる、ボディ共振(Mode1)は、持った時に手に感じるあの震える感じで、もって6弦弾くと大体わかるが単純に第1モードのこと(ギター弾いてる方ならわかるじゃろう) : 参考(Modal Analysis of an Acoustic Folk Guitar)

・ラインナップが日本とスペイン系に寄ってるのはこれこそ私の嗜好なので他意はなく。趣味なので...新構造とかも気にしていません。中身が伝統的な構造でも強烈な個性があったり新構造でも渋い音色が出たりする(でも明らかに何か違うのはその通り)

・楽器向けの表現が「力強い(硬くて深いとか)」「ふくよかな(柔らい)」「きつい(基音がしっかりしてて第二倍音以上のどこかが出てる)」「渋い」「伸びがある」「木質的」とかいろいろある。だけど文章じゃわからないし、楽器紹介のところにそんなこと書いてあるけど人によって音色のクオリアがある。

・最近エミリオプジョールのギター教則本の1巻を見る機会があったんですがギターのメンテだったり製作者だったりが記載されていて、本体はやっぱり重要であることを認識している。

・たぶん文言の整理をしないといけないのとある程度の指針で考えないといけないし、変数が大量にあるギターじゃなくてwavegeneratorとかで生成した音を定性的に評価するくらいから始めないといけないと思う(でも、それは全く意味のないことで人はどうすればいい音になるか、聴けるかをファジイに求めてる気がする)

・聴覚感覚の問題はいろいろ問題があって、実際にはHRTFがあるので誰かの表現がそのままストレートに聞こえるわけではないことに注意しないといけない。で、こんなのはいちいち気にしても(趣味の場合)仕方がない。

・最初は木材とか作った人とか弦高とかセラック手塗だ~とかいっぱい"""自分のこだわりポイント"""があるだけで、趣味でギター演奏するならちゃんと調整されているものなら何でもいい。マジでこれだけな気がする。

・値段は最大上限1600万くらい。現状の結論は、40万くらいからギターとしての基本的な性能に金額は関係がないように見える。性能とは弾きやすさや根本的な音色の良さとか。よっぽどひどい調整されていなければ全部個性であって良し悪しはないという理解。なんなら500万くらいする高い楽器でも表面板が完全に歪んで大変弾きにくいものも存在する。音は良いかといわれると確実に良かったけど。

・ただ、奇跡的な楽器が中にはあって音量があっても耳障りじゃなくて心地が良く、かつ弾きやすいものが存在する。いわゆるSSRというやつがちゃんと評価されて値段高いものもある。良いとは思うけどプロが弾くものという私の考えでさすがに買わないし買えない。もてあますだけ。

・1000万の楽器も、400万くらいの楽器も、30万くらいの楽器も大雑把にベースは大体同じであとは嗜好という認識で。高いギターが良いのはレアか、プレイアブルにちゃんと手入れされているからとも言える。新品で20, 10万程度は安い楽器で、クラシックギター専門じゃない楽器屋さんでは手入れされていないものがほとんどだし、クラシックギターの扱いが雑すぎて新品なのに無残に傷ついているのがある。弦高調整やブリッジの始末がひどい店もある。そういう店ではおそらく買わない方が良い。

・明らかに(古くて)高い楽器に共通するのはある程度踏み込んで演奏した時にどれかが突出しないで、自然な(安い言い方だけど)コンプレッサーがかかる感じ。

・あとは明らかに(古くて)高い楽器に共通するのは弱音で弾いても腰が抜けない感じの手ごたえで芯があって、自然なコンプとリミッターがかかってるような弾き心地になる。粒立ちが良いものが多い。これが何を意味するかというと楽器が力加減間違った系のミスタッチを助けてくれることを意味する。

・端的には古い良いギターはちゃんと弦の音(伝われ...)がするのが多い。弦が別の音色に強烈に変換される設計があってそれは現代のギターという感じ。どっちも良さがある。

・古い時代の名器中の名器か、現代の特殊設計のギターでは奔放なギターもあってコントロールが大変に難しいものもある。弾きづらいというやつで、その場で弾いただけでは結構評価が難しいものがある。

・新品、中古だったら、中古で手入れされて気に入る音色を選べたら「圧倒的に」良いと感じる。あとは2024年にこの文章を書いているけど決定的に昔のギターの方が明らかにすっきりとした音が鳴る。現代的な音色みたいににぎやかなものではなく、透き通っているもの。くたびれて落ち着いた可能性もあるけど。

・でも名器系ギター弾くとああこれで良いんだ、って思える感じになるので弾いておいて良いはず

・いろいろ弾いたので、私はほとんど買い替えることはもう今後無いかもしれない(?)どうしても弾きこみしたいので。

・----------------------------------------------

・kgh:ヘスス・ベレサール・ガルシア(1976 M-50) : 超軽い。全身に響くような煮しめた音色が広がる。こげ茶色というか...スパニッシュな出音ですっきり明るいドライ系でどのポジションでもスキがない。プロ向きだこれ...

・msm:パウリーノベルナベ(2002 CONCERTO) : 良い。今の2世(?)と比べて音量はかなり控えめだけど踏み込みがかなり利く。音色も昔のマドリード系の張り詰めた、ピュアな音色。良い(再び)

・kgh:ロレンツォ・アルバレス(1972) : 松シープレスゴルペ付き。いわゆるフラメンコギター。ピュアに良いと思ってしまった。

・kgh:エルナンデス・イ・アグアド(1961, No.188) : 660mm。比較で取り出して弾かせてもらった。これはプロ向き...さっとしたタッチでは響いてくれないので丁寧に弾く必要があった。変に弾くと音色が広がるのでピントが合わない。手ごわくて難しい楽器だった。

・kgh:ホセ・ラミレス (1965) : 664mm。これラミレス?という感じの驚くほど違う。ラミレスに聞こえない。軽く、昔の名器系という感じで明るい音作り。いわゆるマドリード系ではあるんだけどピアノ的な音色のギターではなく、ギターらしい音色がとにかく良い音色で鳴ってくれる。ずっと弾いていたい。

・kgh:ホセ・ラミレス (1979 1A) : ラミレスという感じ。音色の幅が広くてやっぱりこの時期のラミレスと他のを比べると根本的に音の作りに対するポリシーが違う感じ。腰高だけど低音もきちんと鳴らせば充実する。

・kgh:パウリーノベルナベ(2025 M-50) : なんかむかしのベルナベみたい。新作だからかな。まさにビロードのような音色で超いいと感じてしまった。重さも軽め。

・kgh:マルセリーノ・ロペス(2011, No.983) : とても豪華なインレイがあしらわれている。飾りがついていると音量や音色がという話題があるが、こちらは音色も音量もある。良い。マルセリーノロペスにしては少し胴厚があるのか結構突き抜けるドスが利いた音色が出る。小さいタッチにも鋭敏に反応する。軽い。

・kgd:中村玄太 : s。松ローズ。邦人の製作家様の中では全然別ベクトルという感じ。音色もとてもいいし音量もある、ネックもプレイアブルなものなんだけどなんだろう...。かなり渋い音色が出る。

・kgd:丸山太郎 : 2018年。No.60松ローズ。値段は別に私は気にしないんだけどもっと高値でも良いのでは、と思うくらい良いものだった。高音は結構突き抜けるきつめの音色が出るので私好み。低音はかなりふくよかに古風にふわっと大きく響く。

・kgd:パコ・サンチャゴ・マリン : 1999年。松ローズ。グラナダのギターはあまり弾いたことがない。別格だった。音色がどこまでも飛んでいく。軽く弾いても壁を突き抜ける。力がそんなにいらない。軽くて、どのポジションでも明るくよく響く。つまりが無い。久々に完璧なギターをみた。

・fes25:マヌエルアダリッド(Manuel Adalid) : 杉ラティスブレーシング。マッチョ系だがこれも繊細な楽器。赤い音色が出る。爪の調子が当日良かったのか結構弾けるものと感じでラティスもいいなぁ~と感じる。ラティス系ではピュアに欲しいと初めて感じたものだった。あまり詳しくないんだけどラティス系も弾きこんだら落ち着いて大人な感じの音色になったりするんだろうか...本楽器は結構はじけるような鳴りであった。

・fes25:マヌエルアダリッド(Manuel Adalid) : 杉ダブルトップでサイドバックが二重。ムキムキマッチョな...と思いきや結構繊細なかんじ。深いタッチで突然丸っこいまろやかな音色が出る。コンサートギターという感じで当日壁に向かって弾いたが音色がダイレクトに反射してくる。割と無色な音色なので自分で歌わせる必要があると感じる。現代的なギターで癖が無く使いやすいと感じる。

・fes25:マヌエルアダリッド(Manuel Adalid) : 松トーレスモデルとのこと。現代的なパワフルな音色が出る一方、鋭さがある伝統的な音色も出る。ピュアに性能が良いギターと感じる。スパニッシュな乾いた音色が出る。さすがは本国という感じがする。

・fes25:大西達朗 : 松。古き良きギターの音色がする。大西さんのギターは弦楽器フェア初めて行った時から弾いているのですがこの楽器はだいぶ繊細なのにパワーがある。ギュッとした実の詰まった音色がする。右手ではなく左手の押弦でかなり音色が変わるもので、音色の表現を出しやすいものと感じた。踏み込みもできる。ピュアに良いと感じる。

・fes25:関場大一郎 : 筑波大の物理の教鞭をとられている方。ブーシェ氏に教えをもらったジャンピエールマゼ氏の指導の下、ブーシェの音色解明に向けてクラファンの協力などもありフランスで作られたもの。なんと会場で弾けるとは知らなかった。調整のためかブリッジがかなり低めで弾きやすく、テンションが低めに感じる。ブリッジの端がとても薄かったりなど以前弾いたジャンピエールマゼと同じで正当なものと感じる。無色透明の音色で手ごたえがある。弦高ちょっとだけ高い方が音色的にどうなるのか興味があるところだった。ギターの解析なんて難しそうなのでとても今後の動向が気になる。

・fes25:栗山大輔 : 松メイプルでブーシェモデル。適当にコードを押さえてpで弾くとブーシェのCD系で耳にする、浮遊感がある中音域にじつによく似ている音色が出る(ブーシェのクラファンで聴いた音色というか)。コピーであることを感じる。白というか透明に近い乳白色というか。右手側のタッチはスペインギターとは異なるもので、ちゃんと弦を鳴らしてボディに染み込ませて反応させる系の結構マニアックな感じの楽器。ピュアに良いと感じる。軽いのもいい。

・fes25:山野輝滋 : 松の古そうな方その2。G#くらいに重心がある。きおくによると少し新しい。こちらは少しだけ現代的な音色になっているが筋肉質で同じルシア―様のものという感じ。左手が簡単に押弦できて生きている音色がする。いつでもコンサートとかに使えそうなもの、という感覚がある(たぶん誰かがオーナーなのかもしれないという雰囲気ではあった)

・fes25:山野輝滋 : 松の古そうな方。F#くらいに重心があるけど全然目立たない。本家ハウザー1世を以前弾かせてもらったんですがまさにそれで筋肉質なのに非常にバランスが取れて甘く力強い音色が出る。ベラスケスの1966を思い出した。ベラスケスよりは華奢なボディなので構えるのも楽。右手のタッチも寛容。なんじゃこれ...

・fes25:松本吉史 : 松で相当古いものを使ったものらしい。G#くらいに重心がある。フレット結構太目系。音色が古き良きギターの音色がする。現代的な鳴りとは圧倒的に異なるが音量が十分にあり、自分にもよく聞こえる。くすんでいる象牙のような音色。右手のタッチに敏感で弾いたときに表面板から押し戻される感覚があるいわゆる良く鳴るギターの感覚がある。

・fes25:小林良輔 : 杉。G#くらいに重心がある。これも良いな...音の作りこみからスキのなさを感じる。松よりももっと軽いタッチで鳴る。フレット結構太目系。杉の独特のふわっとしたふくよかな音色が出る一方、深めのタッチだとごつい音が出る。良いなこれ...

・fes25:小林良輔 : 松。F#くらいに重心がある。すっきり響くコンサートギターという感じ。右手の感覚が押し返される指先の具合が柔らかくて軽いタッチで鳴る。いいな~ほしいな~と思えるものだった。フレット結構太目系。

・fes25:山根淳志 : 松。試奏コンサートで初めて聴いて→実際に私も試奏という感じだった。ステージでの試奏時の力木の浮きがロマニリョスモデルでお聞きしたらアタリであった。これまたリッチな音色で木の音とツッパリが利いている良いスパニッシュギターという感じの音色だった。粒ぞろいもよくてスキがない。ネックは太目で私好みだった。

・and:ジャン・ピエール・マゼ(2017) : よどみなしで左手のタッチがとても敏感で歌う。鳴り始めは音にくくみがあるんだけどきれいにほどける。そして余計な音がしない。テンションはかなり柔らかめ。中高音が丁寧にクリアに出るが、低音も上品な音色がバランスよく出る。全体的に何か薄い膜があるような感じで大変柔らかい。プロが使う楽器という感じ(要はかなりマニアックな音がする)

・kgd:マルセリーノ・ロペス : 2008、アグアドモデル No.962。ほんのちょっと触れるだけでふわっと広がる信じられないもの。なんとも声のような音色がするものだった。プレイ向けに生きている楽器。弦高が低いものでさっと押さえて丁寧に弾くものだが歌声が聞こえる。何もしなくても勝手に歌ってくれる楽器に久々に会った気がしてて、かなり玄人好みの音色がする。値段もなかなか。追記 : ネックがすえひろがりけいの太目で良い

・kgd:エドガーメンヒ : 1961年。前に弾いたメンヒよりアクが少ないすっきりとした音色。低音と高音のバランスが素晴らしいが、高音の音色は前に弾いたメンヒと同じだがよりはじけるもの。圧倒的に良い。

・kgd:ペドロバルブエナ : 2013年。新しい方だがコンサートタイプに近い鳴りをするがギターのおいしいところがちゃんとなり、輝くような高音としっかりした低音が出る。バランスが整うまでまだまだこれからという感じ。

・kgd:ホセラミレス3世 : 1975年。1a。杉。664mm。一番ピンときたもの。ラミレスの音色ががっちり出る。つまり古い音色なんだけど黄金期の初期の音色が出る。弦がとろけるような芳醇な音色が出る。当時としてはあらゆるギターよりも先に行ったものという理解をようやくした。確かに。アクションがプレイアブルなものでがっちりメンテされていることがうかがえた。

・kgd:ホアンガラン : 1936年。松ハカ。戦時中のものと思われる、と店員さんから。プレイアブルなのには驚く。音色は単刀直入には枯れたもので単位元みたいな感じの音色がどこを弾いても出る。古い時代のものなのに重い。

・kgd:ホセラミレス2世 : 1957年。松。音色が完璧に枯れた味わいのあるもの。アクションも問題ないし、音の伸びもグッと濃い。素晴らしい。少し薄いボディなのに濃い音色ががっちり出るの何でこれ...

・kgd:マルセリーノ・ロペス : 2013年。No.989。弾き比べる意味で。確信し問答無用で良い。濃い音色がうるさくない感じで出る。絶対にほかの楽器には無い。良い。fix to p。

・sshnz:ホセヤコピ : 2001年。松。ポコポコ系。古いヤコピとは明らかに違う音色で歯切れが良いもの。フラメンコ系でもないしクラシック系でもない。音色は味のあるもの。ウルフはA#くらいで持った感じは古いヤコピとは異なる少し華奢なもの。こういうのは半年くらい弾いてみないとわからない。

・sshnz:河野賢 : 1979年。杉ハカ。これは良いギター。割とボロボロで修理跡がいっぱいあるが音色がいわゆるクラシックギター黄金期の古いタイプの名器系の音がする。もちろんそれはラミレス系統ではない別のもの。濃く味のする音色がバランスよく出る。そしてうるさくない。河野系ギターでは一番好みな気がする。こんな素晴らしいギターを作れる方が日本に居たんだと掛け値なしに改めて驚く。この時代のものが海外で人気なのも郁子なるかな。EJ45。アクションも問題ない。値段もかなり安い。売られてはいるけどプレイしてていろいろ問題があってメンテしないとたぶん使えないと思う。ただ、この音色でこのお値段は完璧にお買い得でグッとくるものがあった。掘り出し物じゃないかな...

・gp:ホセロペスベジート : 1979年。松。グラナダ派と呼ばれるもの。なんというか落ち着いた味わいの音色。低音がしっかりしていて高音もちゃんと伸びるスキがないもの。軽く作られててそれらしい音色がまとう。

・kgo:ペドロバルブエナ : 2006年。松。1世。640mm。最近弾いた中では一番ピンときたもの。中音から高音の伸びがきれいにクラシックギターという感じで伸びて、かつバランスが良い。コントロールも利いて音量も十分。ピュアに良いと思ってしまった。ふくよかだし弾きこんだらさらにいい音色になりそう。しかも安い(100いかない)。640故かな。

・kgo:アントニオロペス : 1999年。杉。Professional。これで良いんじゃね?という感じの音色と音量。なんでこれを試奏したかというと一度矯正する意味で(いろいろ弾いてしまってマヒしている)なんかちゃんとスパニッシュギターの音色と現代の音色が混じってる音色がしてかつお買い得...

・sgu:河野賢 No.20 1974年 : 660mm。スプルースハカランダ。初ピュアな河野賢ギター。スペイン式。No30との違いはブリッジの形と装飾でほかはスペックはほぼ変わらないとされている(らしい)。このギターはこれまで弾いた河野系統では一番音量がデカいのとどんなポジションでも弾きやすくて音がぐっと伸びるもの。フレタを意識しているといわれている(らしい)。意識しているのはフレタイーホスではないものという理解。音色もビブラートかけやすい。和音が適度にまとまってほどけるもの。。あとは河野っぽい意匠があまりないのも趣味が良い。一言あるとすれば踏み込みのレンジが狭い(常に音がでかい)ので丁寧に弾く系ならよさそう。

・gf24:江崎秀行 : 松。YAMAHAの方で有名。音色はオーソドックスなものだがすぐにコンサートに使えそうな音色とバランスと音量。タッチに敏感に反応してくれる。どこを弾いても癖がないが、現代的な音色でもない。良き時代のクラシックギターの音色がする。スパニッシュ系の音とも違う。象牙というかプラチナ系の音色がする。タッチの踏み込みがかなりある。教えてもらったが松の楽器は経験上50%くらい鳴っていて杉は70, 80%くらいなってる状況で弾かなくても音がなじんでくる、とのこと。これはなんか共通している気がする。

・gf24:丸山利仁 : 松。会場の中では一番デカい音色だった気がする。ただ弱音で弾くと突然ネックが鳴りだすくらい繊細なもの。ロゼッタがきれい。低音が大きく膨らんで高音がよく伸びる。ビブラートがかけやすい。現代的な音色に昔の音色がちゃんと混じってる感じがする。新作とは思えないくらい結構響く。

・gf24:込山修一 : 松。会場で弾いたクラシックギターの中で一番クラシックギターしていた気がする。癖がない実に素直に反応するもの。ふっくらとしている低音と高音がばちっと響く白い音色。良い。

・gf24:山下暁彦 : 松。リュートで有名という認識ですが、弾いたものは古いタイプのクラシックギターでマジで良い。なぜか大理石みたいな音色を連想させる。現代的な音色を忘れさせる奥ゆかしいものだけど、割と高音にいくにしたがって開放的になっている感じ。低音はタッチにかなり敏感に反応するが、会場もうちょっと静かだといろいろわかったかもしれない。ブリッジに骨系(象牙?)のあしらいがあるが趣味がとてもいいもの。

・gf24:野辺雅史 : エゾ松。良い音色。パリパリ系の高音とがっちりした低音が出る。なぜか新しい楽器ではない音色が出て非常に良い。きれいな夕焼けみたいな感じ。ぬけの良い低音と高音できれいに和音がほどける。いろいろ話を聴かせていただいた。

・gf24:君島聡 : 吉野杉。いわゆる桜井河野系とはやっぱり別の音色がする...。会場のラウドさでも和音を弾くと分離して聞こえたもの。黒いタキシードみたいな音色。右手側がスキのある動きをしてもきれいに音が出てくれる。ネックがまるで震えない剛性が高いコンサートタイプ。ごっつい。日本人離れしている感じ。ロゼッタがウッドクラフトという感じ。

・gf24:大西達朗 : 松。古いタイプのクラシックギターの音色がする...!会場がラウドなものだったのでもっと静かな場所で弾いてみたい。森林浴みたいな音色。弾き味はとても柔らかく低音が優しく高音がピンとしているもの。安心できる感じ。もっとこういうの弾いてみたい(響かせたいのではなく静かに弾きたい)

・gf24:小林良輔 : 松。レイズドフィンガ。サウンドポートが開いている。現代的ながっちりした音量とタッチでいわゆるyoutubeなどで聞く現代的な音色がしっかり出てくれる。青空のような音色。オールドタイプのギターよりもうちょっと前に行った感じ。ノブロック弦だったらしい。思ったより軽い。

・gf24:寺町誠 : 松。バランスがとてもよくて音量がかなりある。深いタッチにも反応してくれる。ビブラートがめっちゃ利く。白いパンのような音色。コンサート系の楽器という感じ。現代的なクラシックギターという感じでどこでもきれいに響いてくれそう。新作なのでもっと弾いたら落ち着いた音色になりそう。

・gf24:清水優一 : 松シープレス。木ペグのフラメンコギター。めっちゃ軽い。1200g無いのでは。あらゆるところが歯切れがいい。職人系。超小さいタッチで弾くと無茶苦茶に反応の速度が速いことがわかる。こういうのちゃんと弾きこんでみたい。

・gf24:井内耕二 : 松メイプル。低音がすいすい抜けて膨らむ系。高音が突き抜ける感じ。ウルフA#くらい。なんか安心できる音色でどこを弾いてもフラットで大変バランスが良いもの。ビブラートがきれいにかかるくらい安心できる張りのギターだった。

・gf24:山本篤史(2024) : 松ローズ。猫ギター!これを弾きに来た。いつも弾いてるがっちりした音色。ウルフはA#くらいで全体的な振動はE。幾分ふっくら系になっている。硬質な張り力のある音色。ネックの鳴りが私のと明らかに異なりがっちりしているもの。弦はサバレスだった。弾きこんだら明らかに良い音色になりそう。

・frt:ホセラミレス(1990) : 杉ローズ。ラミレスという感じ。濃い音色が出る。左手側がセラック塗装じゃないのでがっちり握れる(実はこの辺りは好みだけど私はこれが結構好き)タッチを深くするといわゆる昔の音に近い濃いまったりした音色が出る。

・frt:エドガーメンヒI世(1976) : 松ローズ。いわゆる名器の音がする。低音ががっちりどこでもふっくらと出て、高音が針のような感じで抜けるもの。どう弾いても音がきれいにほどけて時間方向に分離する。あったかくて涼しい音色になる。タッチを深くするとスペインっぽい濃い音色も出る。

・frt:レイドガルブレイス(1974) : 松ハカ。ダークな感じでバランスよすぎるナニコレ。弾いたときに末広がりな音色が出てほどける。割とスキのないもの。チョコレートみたいな音色。結構粘りがある。

・frt:ケネスヒル(2006) : 松ローズ。ハウザーモデルといわれるもの。音色ががっちり引き締まっているものでどこを弾いてもフラットな感じ。タッチミスっても助けてくれる感じ。軽いタッチできれいに反応してくれる。サクサク弾ける。ネックが薄め。

・kgd:中村玄太 (2017) : Blumeという銘。これまたあでやかでまろやか。海外製のパワフルさよりはふわっと周りに広がる芳醇なもの。意匠が本当にすごい。ちょっとだけレイズドフィンガーボード。あとはお買い得系。スケール感はわしのうでで扱えるという感じ。

・kgd:マヌエル・ベラスケスManuel Velazquez (1966) : 音色と音量でパーフェクト。低音が踏み込んでもどこまで出るのかわからないくらい出る(制御が難しい)。高音はまろやかで太い音色が超伸びる。軽い。押弦しやすい。テンション柔らかい。なんだこれ...何を弾いても良い。一方、音色のコントロールが振り回されて大変に難しい。完璧にプロ向けという感じ...カジュアルに弾くという感じではない

・kgd:エルナンデス・イ・アグアド(1962) : その、音が完璧にコンサートギターのそれ。フレッチングはかなり微妙。低音ががっつり出るタイプだが同日に弾いたベラスケスほどではないがかなり腰がある木質的なもの。全体的に朽ち木に近い感じ(良い意味)なんか現代のギターとはまるで様子が違う。

・fes2024 : 河野ギターの鉄糸が実験的に面白かった。エレキのエリクサー弦だそうで(手にかかるテンションが柔らかい)バリオスとかはかつてスチール弦+ゴム玉で音色調整していたらしいのでバリオス弾いたなら原理主義になれるかもしれない。中国のギターがなかなか良かった。ロマニリョス、トーレスコピーという感じだった。明らかに音色のスケールが大きく、使っている材料が良い。景気が良いな...。個人的にプラスだったのはアジア人の体格に合わせつつ、デカさを損なっていない調整が超ツボだった。

・kgh:イグナシオ・フレタ・エ・イーホス(1994)(2) : 杉。ボディ共振F#, F, Eくらい。もう一度弾いた。一番音が締まってて誘導される感覚がある。染み込むような音が出る。どこひいてもいいあったかいし柔らかいテンション。ウルフはA#くらい。軽い。弾くとバランスが良い。踏み込みもできる。大雑把に弾くと鈴みたいな音も出る。全部がいい。

・kgh:イグナシオ・フレタ(1963) : 松ローズ。ボディ共振Gでたかめ。ゴルペつき。またこれはすっきりしているが、あまり倍音を入れないかんじでひくと香るような感じの音色(鼻歌のような)。どこを弾いてもおいしい音が出る。重くて黒っぽい音。焦茶な感じ(見た目は松っぽいので色ではない)。かなり落ち着きある。ぐっと伸びる。開放感よりは閉じてる。ウルフはちと低め

・kgh:イグナシオ・フレタ・エ・イーホス(2011) : 松ローズ。ボディ共振F#, F。ウルフa#。鋭さがあるあったかさ。ぐっと伸びる。バランスが良い。振りまわされない。新品っぽい具合。マジで弾かれていたのかは謎なくらい。フレタの音がちゃんとする。超不思議。

・kgh:イグナシオ・フレタ・エ・イーホス(1988) : 杉ローズ。ボディ共振F#, F。ウルフa#よりちょっと低め。むっと香るような感じの音色。フレタのようなウルフが高いんだけど低音ががっしり取れている感じ。マドリッドの図太い感じでは無くすっきりした感じ。

・kgh:マルセリーノ・ロペス(2007, No.961 トーレスモデル) : 松・シープレス。ウルフはAくらい。超すっきりしていてどこ弾いてもいい音色がする。音量ではないことを再確認する。弦幅がかなり狭くてマジで古楽器という感じ。いいなあーーーーーーーーー。EDIT 再び弾いた。何か小さい部屋で弾いてみたくなるものだった。良さを再確認する。

・kgh:マルセリーノ・ロペス(2004, No.933 トーレスモデル) : 松・シルキーオーク。同時期に作られているものでアランフェスのプラタナスって書いてある。ウルフはA#。からんと乾く感じでとてもいいもので丁寧に響くもの。なんか手元でずっと弾いていた感じ。こういうの無いよね。

・kgh:マルセリーノ・ロペス(1977, No.661) : 杉・ローズ。ウルフはGかちょっとしたくらいでかなり重心が下。ドスがバシッと利いているけどだいぶ泥臭いモダンな音色。660だけどアクションも強くない。ネックはロペスは結構太目なのが多いが私は超この意味。良いものだった。

・mc:サントス・エルナンデス(1936) : 究極すぎる。音量はモダンギターと比べると明らかに小さいのだが、芯があり細めの線にジューシーな輝いた宝石みたいな何かがまとわりついている感じ。なにこれ...低音は木質的でモダンギターとは明らかに質が違うが面積が小さいんだけど重くてはっきりとしている。無駄な音がない。腹に響く感じではなく弾いた音が周りにどんどん染み込んでいくような感じ。良いギターらしいギターの原点という感じ。

・mc:サントス・エルナンデス(1941) : 36と全然違う。低音がドスがきいてるけど現代の音色ではなくもっとこう、なんというかくすんでいるというか...音質が圧倒的に良い。木の音がする。

・mc:ハウザー1世(1934) : イェランセルシェルがコンサートで使った個体らしい。音はモダンギターと比べると強い芯を感じて、弾き方がしょっぱいとまるで鳴らない(端的に指先にかなり力をこめないといけない)。さらに指先をからめるように抜くと、妖艶な音が出て、かつ信じられないほどバランスが良い。音色は木質的でモダンギターと比べるとまるで違うもの。こちらも周りに音が染み込んでいくもの。これまでハウザーコピーいろいろ弾いたけどまるで印象が変わってしまった。原点はここなんだな。ただ結構固めな感じなのと表面けっこうバキバキな状況でこのまま弦張ってても大丈夫なのかなと言うくらい危うさがある状況ではあった

・mc:ホセ・ラミレス1世 : 軽い。薄い。音量はモダンギター以下なのはいいとして(それはそう)。なんでこのあたりのモノって弾くとホッとするんだろうな。優しい音色。弦はカンティーガにハナバッハ黒(123)というものだがそれを感じさせないくらい端正なもの。今のラミレスとはまるで違う。

・mc:マヌエル・ラミレス : すさまじい修理傷がある。だいぶ前にパテとかで埋めてあるような跡がある。とても軽い。ウルフが低めに設定されているようだけど、後天的なものなのかオーナーによって変わったのかは不明。全部バランスがいいし何これ。音量は現代に近づいている感じはする。コンサートタイプに近づいている感じ。焦げたような音色。

・mc:エルナンデス・イ・アグアド(1971) : 657。なんと素晴らしいギターなんだろう。古風な濃い音色がどこでも歌い、ピントがあり、かつタッチにほどよく反応し完璧。弾いていてまるでストレスが無い。適当に弾いててもツッパるところがないしなんじゃこれ...しかも無傷。今風の中低音とは異なる重心で昔の良き時代のクラシックギターがあるという感じ。いつでもコンサートに使えそうな状態だった。欲しい。

・mc:エルナンデス・イ・アグアド(1961) : 音が完璧にコンサートギターのそれ。なぜコンサートをされている方がこの辺を使っているのがよくわかる。音色は無色透明だけど低音にいくにしたがって包み込むような木質的なもの。鳴りがモダンにかなり近いが、古いギターの音色も残している感じ。象牙というかプラチナというかそんな音色

・mc:ジョン・ギルバート : ピンタイプではないもの。重く、現代な感じ。音色は色彩豊かで(虹色)音量も豊かで、良い音色を大きくできている感じ。ネックが超太目。わしは全然OKで、太い方が実はグリップがよかったりするので弾きやすさは抜群だった。

・mc:マーチン・フリーソン : この中では弾かれており起きているギターだった。良い音色。ジューシーなんだけど焙煎されたような香ばしい感じの音色。音の芯が完璧にそろっているバランスが良いギターだった。

・mc:佐佐木聰 : なんか日本人離れしている感じの音色、水色というかなんというか(空みたいな感じ)が出てて音量もある。乾いた音色。最近何本か製作されている方の模様。どこで手に入るんだろう...

・kgd:佐佐木聰 : 杉。すっきり系の音色。潤いのある音色とカラッとした音色が出て、アクションも全然問題ない感じのコンサートギターという感じ...ピュアに良いと感じてしまった

・mc:松井邦義 : 邦人製作家らしからぬ感じの音色が出る。こげ茶色で音量よりも音色重視な感じ。絹糸に塩辛い音が鳴ってる感じでいいギターだぞ、と語られるような感じ。ネック、ボディはかなり小柄。

・kgh:マルセリーノ・ロペス(2013, No.989 サントスエルナンデスモデル) : 実は本店とDrSndさんで2回弾いたことがあるんだけど、明らかに音色はサントスエルナンデス(1936)の音色をうまくコピーできている感じ。マルセリーノロペスについては音量よりは音質というのがよく調べると出てくるが、それはただの誰かの文言のコピーではなく、マジでその通りである。音色は木質的で弾いた音が周りに染み込んでいくもの。ウルフはかなり高めでそれが割と本家とは異なる感じを受ける。低音を引いたときの質がモダンギターとは明らかに違うもので引き締まった芯をついたものという感じ。高音にいくにつれてジューシーなものが広がる感じ。

・kgd:マヌエル・カセレス(1980) : アルカンヘル工房品らしいしっかり弾かないと音が出ないが出た時の艶が素晴らしい。年代のわりにかなり若い音で無色透明な(若干シルクというかそんな感じ)構造物みたいな音色がする。この時代のカセレスはネックがちょっとスクウェアタイプなのかな...(私は全然OK)

・kgh:ホセ・ラミレス(1964) : 松ローズらしい。ボディ共振マドリッド系だとG、G#くらいで、割と保守的なものはこのあたりなのかもしれない。倍音控えめの後ろからボディの後ろからツッコミが来るようなマドリッドの音がする。Gくらいがウルフ。ちゃんとメンテすればもっといい感じな理想なものになりそう。ネックがスクェア状で私は好き。

・kgd:ホセ・オルテガ(1890) : グラナダギター。いろんなサイトで見かけていたやつ。ゴルペついたりはがしたりというものでもうビンテージという感じ。超薄くて5, 6センチくらいしか厚みがない。E, Fくらいにウルフがあって重くてふくよかな音が出る。コルクのようなギュッとしているようなツンとしている感じで決して振り向いてくれない感じ。黄色い古い大理石みたいな感じ。

・kgh:フレタイーホス(1994) : 杉。ボディ共振F#, F, Eくらい。これまた音色重視のもので、ウルフがB♭位にあってかなり高め。薄い。弾くとおいしい(マジでおいしい)音色が周りに飛ぶ。こちらはおいしい音色が染み込むのではなくて弾んで飛ぶ。モダンギターと比べると音量は手元では小さめに聞こえる。当時としてはたぶん革新的。

・kgh:フレタ(1957) : 松。ナルシソイエペスが録音で使ったとされるもの。ふんにゃか千万円する。ウルフはG位にある。音色はよく知られているフレタよりは明らかに太く、大きい包むような音量が鳴る。象牙色というかミルクというか。ただ音色のバランスはモダンギターのそれにかなり近い。こんなギターがこの時代に作られていたのか(オーナーを回って変わった可能性もあるけど)ネックがかなり太目。というか650だけどもともとたぶん660だったんじゃないか、というくらいナットの位置がずれているように見える。売れた模様...

・kgh:フレタ(1956) : 松。見た目はかなり修理されていてゴルペが貼ってあったような痕跡。表面板がうねりまくってる。弾くと音量もあるんだけどジューシーな木のエキスみたいな音色がグーッと伸びていく。同じタイミングで弾かせてもらったイエペス使用のよりも良い気がする。持った時の感覚が厚め。660だった気がする。昔のギターのような感じ。

・kgd:岩田博行 : 日本人離れしている音色が出る。...古い楽器のコンサートで使えるような音量としみるような名器の音がする。ネックも重く、私はとても好みだった。ダークな、黒に近い焦げ茶色の音色がグッと伸びる。マジで謎なんだが...

・kgd:パウリーノ・ベルナベ(1世) : 松ハカ。ベルナベ本人の作のもの。音色がモダンのそれより音色重視な感じ。良い。テンションはかなり低いんだけど酸っぱく、焦げたような香ばしい音色がする。意地悪にひいても、ひねくれているような音色がでない。ちょっとしか弾けてなかったけど心地よくしゃべってる感じのような音色。いいモダンギターとは何かを再確認させられるもの。

・kgy:パウリーノ・ベルナベ(Modelo-50 2023) : 松マダ。音でかすぎ。音色自体は巨大な感じで一人ではなくみんなでかじりたくなるような巨大なうまいステーキみたいな感じ。1人じゃなくてみんなで弾いて聞いて遊びたくなる感じ。横に太い弦が並んでるような圧倒的なパワーがある

・tcg:パウリーノ・ベルナベ(CONCIERTO 2002) : 松。相変わらずごっつい。バランスが良く、古い音色を残しつつ現代的なものが混ざってる。良い。ネックがコンサートタイプにあるようながっしりとしたもので、ひ弱なものではない。値段的にもお買い得な感じだった。

・kgo:マルセリーノ・ロペス(1966, No.434) : なんかモダンギターのドスのきいた音がする。音色もジューシーな染み込むような音色がばっちり響いて、ちゃんとしていてとてもいいギターな気がする。マルセリーノロペスを期待するとちょっと違う感じでマドリード系の音。

・kgo:ペドロ・バルブエナ(2005) : マドリード系の音色。ギターの音が膨らんで周りに弾むんだけど、ギターらしい音色が周りに染み込みながら響く。手元でも音がよくわかる。超いいギターだった。

・kgh:マルセロ・バルベロ・イーホ(1984) : ドスのきいた感じでアルカンヘル工房のものを強く感じさせるもの。しっかり弾かないと音が出ない。お店の方曰くいろいろ候補として弾かれて最後に残るんだけど選ばれないものと言っていたがそんなことはないような気もする...音色はスペインな感じでがさついた象牙のような感じ。私が手にしたときは糸巻が壊れていたがそのあたりもいろいろあるのかな。

・kgh:アルカンヘル・フェルナンデス(1960) : フラメンコ、シープレスモデル。込み入ったギターの音がする。古いドスのきいた、張りのある声で話しかけられているような感じの音色。音色自体には色はなくて、カラっと乾いている感じ。660mm

・kgh:マヌエル・ベラスケスManuel Velazquez(1975) : 良いとは思うけどこれを弾いたときはいまいち私の腕が伴っていない感じだった。良いギターという感想以上が無いが、逆にそういうものだったのかもしれない。つまりあとはおぬしの腕だと。

・kgh:ハウザー3世(1988) : 軽くて鳴らしやすい。黒い象牙を薄く切ったような音色がする。音量はモダンギターよりはちょい下くらいで非常に聞いてて疲れないしアクションも素晴らしい。スキなし。なにこれ...

・kgh:長崎祐一(2019) : 松。アクションがちょっと高めで、張りがあって音色はピンピンとしている空色。ドライ系ですっきりとしていて非常に好きな音色。現代的なギターよりは少し古いギターという感じで好き。

・kgd:栗山大輔(バルベロモデル2019 80号) : 日本人とは思えない感じで鳴ってくれる。音量よりは音質という感じなんだけど周りがちょいラウドな状態だった。現代的なギターの音量と音色がまとわりついている、白い刺さるような音色感覚。

・kgd:ホセ・ヤコピ(1) : ふっくらした海外の2,3癖くらいある大きいパンみたいな音色。弾いたときにギュッとした何かを感じる。明らかに現代スペインのものでもないしヨーロッパの感じでもない音色と持った時の感覚がする。

・kgd:ホセ・ヤコピ(2) : ふっくらした海外の2,3癖くらいある大きいパンみたいな音色その2。セットアップが甘いのかテンションがへにゃってて(弦高ぎりぎり...)ちゃんとセットアップしないとたぶん本来の音色がわからない感じがするがおそらくこれが今の音色なんだろうという感じ。こういうのが弾きたい。

・sgk:ホセ・ルイス・ロマニリョス(el luke) : ほぼ遺作に近いもの(だがほとんど息子さん側が組み立てているもの)ニスの塗筋がすごいもので音色は新作なのにかなり現代的な感じで響いて、低音は下に沈む感じで高音は丸い透明なものが何かが飛んでいく感じ。ザ・コンサートタイプなもの。ネックがかなり太目だがわしは本当に好き。

・sgk:ホセ・ルビオ : 年代わからなかったがPF作とのこと。音色は現代のギター、コンサートタイプです、という感じのもの。暗い(オレンジ色のような墨のような)音色で、弾むというよりゆっくり流れるような響き具合。音量はモダンギターよりちょっと抑えめになっている。

・sgk:アルカンヘル・フェルナンデス(2003) : つやっつや。いい音色。マドリードギターにしては薄く持ちやすい。無色透明な音色だがシルクのような無地の高級キャンバスみたいな音色。要はスキのない音色がする。テンションも低くてめっちゃ弾きやすい。

・sgk:アルベルト・ネジメ・オーノ : ギター製作本で有名な方。ウルフはかなり高い。音色はコリッコリなのもので、酸っぱく、腰高な感じでコンサートタイプな感覚。ネックが四角に近いものでギター自体の共振振動数もかなり高めな印象。黒い透明な細い線が空中に浮かぶような音色。

・sgk:ジム・フリーズン(2009) : 北海道で製作されている模様(ふるさと納税の返礼品にもある)。感触は、おお、私はギターという感じ。木質的な音色で、松なのにスギみたいなジューシーさをまとったもので音量もある。弾いたときの反発に指が負けないように丁寧に弾く必要がある。モダンギターよりはちょっと古めのギターに近い音色がする。貴重な感じがする。

・ygg:マヌエル・ベラスケス(1969) : 小さくて持ちやすい。音量よりは音色という感じ。じわっと染み込むタイプのオールド名器にあるような音色。ちゃんとしたタッチで弾かないとまるで音が出ない手ごわいもの。色は無色透明な束がサクサク動いているようなもの。コンサートタイプかどうかはわからない。めちゃんこいい音色でずっと弾き続けてしまった...すまぬ。というかマジでこんな楽器あるんだなという感じ。

・ygg:アルカンヘル・フェルナンデス(マルセロ・バルベロ仕掛品 1956) : クラシックギターの有名な図鑑に載ってるやつらしい。音量はモダンギターよりはないが圧倒的な音色の存在感、木質的だけど艶のある飴色というかオレンジ色の鋭いボールが刺さるようなもの。コンサートタイプでもない感じだしなにこれ...一人でもみんなでも聴けるもので象牙色というかミルクというか大理石というか...

・ygg:テオドロ・ペレス(630) : 630を感じさせない割ときついテンション。音色はマドリードタイプだけど、なんか緑色というかビリジアンとシルクと硬質な透明感が混ざったボールがとぶ、モダンギターという音色とバランス。現代のギターを感じさせるもので好きなものだった。

・ygg:イグナシオ・フレタ・エ・イーホス(1966) : 良いフレタ。音量よりも全体的なバランスと粒立ちがはっきりしているもの。ドスのきいた音というよりはプルプルの音が周りに広がるもの。部屋で弾くにはかなり勿体ない感じ。カンティーガのアリアンス3rdだったので弦変えたらまた印象が違うものになりそう。聴きなおすとフレタらしい軽妙な音色が出ている。

・fes:君島聡(2022) : 松。音量があるし意匠も日本人のその層向けの素晴らしいもの。音色はモダンギターという感じでバランスが完璧。紫に近い藍色みたいな感じの音色。特筆すべきは圧倒的な弾きやすさ。でかいのに弾きやすい。

・fes:君島聡(202x) : 杉。ちょっと前のギターらしいが鳴る。コンサートタイプなアクションと音色。こちらもでかいのに弾きやすい感じ。両方のギターはギターの膨らんでるところが結構出っ張ってるので抱えるときにボリュームがある。

・fes:長崎祐一(2023) : 杉。めっちゃ良い。じわっと広がる音色が良いギターですよ、という感じでなかなかこんな音色を作る方はいない。赤と緑が混ざった自然な音が周りに広がって染み込むもの

・fes:長崎祐一(2022) : 松。ギターでござる、という音色。音色や張りなど結構上級者向けな気がするがギターのおいしいところが全部詰まってる一生ものという感じ。もうちょっと静かな場所で聞いてみたい。緑色に水色が混ざっているような空色。バランスがとてもいいのと、ギターって何?というのを再確認させられるもの。

・fes:ルイジロカット : 虹色の音色が周りに響く。ギターは音量ではない、ということがよくわかるもの。じわじわと広がる音色であった。会場が静かだったらもっといろいろ味わえたかもしれない。

・fes:山野輝滋 : ハウザーモデルの模様。良い音色で鳴るハウザーという感じ。日本人離れしている音色が出ている。隙間なく敷き詰めた派手さをグッと抑えた絨毯のような音色。

・fes:ジャン・ピエール・マゼ(2) : イーストエンドの会場で。会場が音だらけでちゃんと弾きたかったが音色がわかる。音量よりも丁寧に弾いてきれいな音が出る。瞑想的な声色という感じで、まだ木も若い感じを受けた。細い線にまとわりつくギュッとしたものがある音色。ちゃんと静かなところで弾いてみたいものだった。マゼさんご本人が目の前にいらっしゃって、せっかくなので話をすると周りがとてもラウド(too loud)すぎるしみんな大きな音でまるでトランペットのようだ。ギターは印象(impression)の楽器。とおっしゃられていた。その通りとしか(自戒)

・fes:ジャン・ピエール・マゼ : イーストエンドの会場で。初参加だったんだけど名器がなぜかラミレスと同じ列に置いてあって弾かせていただいた。バランスにスキが無くて音色がまろやかに出る(日本語にするとバグるけど本当にそんな感じ)。力は軽めに弾いた方がいわゆるプロが出している良い音色が出るもの。なんじゃこりゃ...。欲しくなるがプロ向けという感じの音色感。

・fes:小林一三(2022) : しっかりとしたタッチじゃないとならせないが、なるとつやっつやの音が出る。アルカンヘルモデルらしい。マジで!意匠は割と層向け。ネックは細く、日本人向けという感じはする。

・fes:フレタ(1958) : この時周りがエレキギターだらけで何一つわからなかった。気になったのはかなり補修が素人目に雑すぎて控えめに言ってやばい。さらに高音側のブリッジ(マジで弦止め)が割れて後ろ側が見えている状態で弦がつけられていた。駒が飛ぶのが怖すぎてすぐ試奏をやめてしまい...ちゃんとメンテされていることを願っている...。

・fes:中村玄太(2023) : 前にひいたときよりコンサートタイプになっていた。結構がちがちなものになっていてここまでコントロールできるのか、というもの。プロ向けで私の指では到底受け付けない。前に飛ぶような透明な音色が走っていくようなもの。

・fes:中村玄太(2022) : ふわっと広がる木質系のトーン。日本の方ではなかなかこういうのは無い気がする。色は本当に木の色というか森林系の音色。ただ高音側を弾いていくと突然針葉樹の葉っぱみたいな感じになる

・fes:村北昌嗣(2022) : 2台目らしい。トーレスタイプ。コートナルの本をお手本に作成されたらしいです。非常に低音側に意識が集中している感じの音色で高音がツンツンと針のようなものでもっと静かな場所で聞いてみたい。灰色でくすんでいる音色で非常に好み。アクションはかなり高めだが私は好きで、塗ってあるシェラックもかなり好き。

・fes:野辺雅史(2022, 2023) : じわっと広がる楽しいギター。なんか一台ほしくなるな。赤紫色な音色で染み込む系の音質。低音は芯がありかなり赤茶色の乾いた空というかそんな感じ。モダンギターとは結構違う方向性で好き。fesで弾いたときは新作特有の弦にもっていかれる系を感じるので2, 3年後に弾いてみたい。

・sgy:広瀬達彦(1999) : 音量がかなりある日本人離れしたカラっとした音色。空いている木の構造の音がそのまま出ている感じ。音色はギターのギザギザの部分を丁寧に切り取ってる感覚。

・sgk:ビセンテ・カリージョ : あれ、超いいギター。反応がめちゃんこ早いスペインギターという感じ。血に近い赤い音色と、暗い灰色の砂を転がしたような低音が出る。なんで売れてないの。

・sgk:ホセ・ラミレスSPR-A : 松ラミレス。お気楽なギターという感じ。全部がバランスよく響いて癖がまるでない。肌色に近い音色が飛んでいく。ダイナミクスはつけづらい感じはするが欠点がない。

・lgt:アントニオ・ロペス(2012) : 変な言い方ですが30万でこれはやばい。ブレーシングは伝統的なもの。音量がベルナベ工房品らしくかなりあるもの。マドリード系のおとがストレートに出ている。良い個体。ピックアップがかつてつけられていたらしく売るときに取り払われ、エンドブロックに埋木されているがそんなのは関係ない。良いものだった。すぐに売れたらしい...

・and:マルセロ・バルベロ・イーホ(1992) : アルカンヘル系。大変バランスがいい、透明な象牙、ミルクみたいな感じの音色が出る。音一つ一つがはっきりしていて分離がとても良い。音量もかなりあるので明らかにコンサートタイプ。なのにスペインギターという感じ。

・and:エンリケ・サンフェリュー : かのバリオスがこのギターの製作家さんのを使っていたらしい。音色は古い、なにかきしんだ音が鳴る。ぎちっとしているのでコンサートタイプに近い。こげ茶色の音色で意味が分からない言語で語りかけられているような感じ...全体的に小ぶりで薄い。軽い。

・sen:ケネス・ヒル : 超昔に仙台のイービーンズの島村で弾いた記憶があるおそらくこれまで弾いたやつの中でとても印象に残ってるもの。表面が松、ローズ。ウルフがF#くらいにあったやつで、当時現代ギターのバックに広告があったのを覚えている。売れ残ってるから210000程度で売ってあげますよ、と言ってた記憶があって今考えると買っておいてもよかったかもしれない

・kgh:マルセリーノ・ロペス(2013, No.1003 アグアドモデル) : ボディが小柄で良い。古風な音色と現代の音色が混ざってる感じで、軽く弾くだけで伸びがある良い音色が出る。低音は倍音もかなり抑えめで木の音色がそのまま出る。良い。

・oth:山本篤史(2021) : いま所有しているギター。一度満員電車でぎゅうぎゅうになったときにbamに入れていても割れてしまい(日記参照)修理されている。硬質な音色で針っぽい。弾いたときに現代のギターとは異なる雰囲気の染み渡るような音色が周りにひろがる。超頑丈な固めなギターで馬鹿力な私には結構ぴったり。したがって音量は控えめ(だがマイクで録音するとほかの現代的なものよりそこまでdbが変わらない)。総合的には現代的なモダンギターとはやや異なる古いタイプのギターっぽい印象。弦によっては付帯音が多いのでちゃんとコントロールしないといけない。ロゼッタが猫。ヘッドも猫。中のヒールも猫がいる。すごい。mode1が6弦とぶつかってるのですっきり系なので伸ばしたい場合はfenderのおもりをつけているが個性が失われる。和音がちゃんと混ざって渋く輝いてくれる。分離させてほどきたい場合は少しきつめに弾いてあげると勝手にほどける。良い。古いタイプというのは現代的な6つ分かれてる音色じゃなくて混ざる感覚。弾きこむとたぶん混ざりが変わっちゃうだろう(2年弾いてだいぶ変わったので...)まだまだ弾く...

・kgo:マルセリーノ・ロペス : 1975年, No.645, 660mm。松、中南米ローズ。爆安だったので買った。マルセリーノロペスは結構控えめで寄り添った音か、昔だと大雑把に鳴る個体が多いがこれはぎっちり引き締まって違う感じ。いわゆるヴィンテージ方面の硬質な音とゴロンとした低い音が支える音色が出るが割と個性無しで完璧に白紙(灰色というか)みたいな音色。標準器的な感じで弾きたい音そのままニュートラルに出てくる大変難しい楽器でサポートしてくれないので超良い。具体的にはサントスを弾いたときの感覚に近く圧倒的に塩辛い。ブリッジはロペスの剣のようなタイプで象嵌は無し。Mode1はEくらいでAよりちょっと下くらいにウルフがあるが目立たない。サウンドホールからわかるけどモザイク下のハーモニックバーが傾斜がついているように見える。オーガスチン赤1-6でちょうどいい感じ。

・kgd:マヌエル・カセレス(1983) : 松ローズ。今所有しているもの。かなり外観がダメージでているが、音色がとても良いもの。材料がアルカンヘル系っぽくて全部緻密。試奏時にマルセロバルベロイーホがあったので比べたらほぼというか同じだったのでお買い得と判断して購入。弾いたときにギュッとした濃い音色の感覚がある古いマドリードとかアルカンヘル系のもの。タッチ注意してちゃんと弾かないと音が出ないがなれるとサクサク音が出る。タッチはかなり結構大変なもの。右手のタッチの踏み込みのレンジが異様に大きくて、多少タッチミスしても音が割れないでイメージした音色がちゃんと出てくれるのと歌ってくれる。格安だった。マヌエルカセレスこれが初で後でいろいろ同じくらいの年代を弾いたけどこの個体は間違いなく大当たり。今のところいろんな古いマドリッド系弾いてみたんだけどこの個体以上には粘りと色気があるものがめったにない感じ。

・oth:YAMAHA G-250 : 表面がエゾ松、周りがローズ突板のベニヤでできてるやつで超古いタイプ(1980~くらい?わからん)。ギターらしい音が鳴る。現代のギターよりちょっと音量は控えめで、音色はなんというかチャンチャンとしているものでお気楽な感じ。あまり気負いすることがないもの。妻の実家に置かせてもらっている。

・oth:YAMAHA SLG120NSW : サイレントギター。社会人の時の初給料で買った気がする。ネックか何かの木目がおかしかったらしく安かったので買った記憶がある。ドクターサウンドさんだった(らしい。記憶にないぞ...)あらゆる練習を社会人になってからこれで行ってたがいまだに現役。指板のサイドにはバインディングが通っているがはがれるのでアロンアルフアで時々修理している。リバーブとかもついている。良いぞ!ケーブルで電源ONなので電池をうっかり消費してしまう。ボディはソリッドメイプル。これをよく鳴らせたら一人前だ!(たぶん)10年以上経過して弦張りっぱなしだがそりもない。優秀。今はほかのギターの弦のおさがりをつけているが、汚くなったりよっぽど錆びなければ弦交換必要なし。

・oth:Suzuki No.03 : 仙台で私の親戚が1969年ころに購入したもの。Serial 405307。どうも1965年製らしい。本当?当時17万だったらしい。親戚の購入時期的に大体あってる。最初力木がかなり外れてて、仙台の有名な三浦ギターのところで修理してもらったらしい(仙台の先生曰く)その時に三浦さんにとてもいい楽器だからといってチューナーはかなり高いのがオマケでついている。私がクラシックギターを始めて2台目に触ったもの。杉。無駄な音が無く、抜群に音がいい。ネックは太く、658のスケール。ラミレスを意識している感じだけどブレーシングは古い河野みたいな感じ(ハーモニックバーの下に三に川を混ぜたような感じ)。音量はモダンギターより下でそこまで無いが、きれいに弾いたときの音が素晴らしい。逆に下手にひくとただのプラスチック片を叩きつけたような音がするのでこれで音色出しの訓練ができたといっても過言ではない...いまだに使っている。社会人になり5年くらい放置して再びケースを開けて弾いたら大変良い音色がして楽器って熟成することをぼんやり実感したが、のちに古い時期のしっかりしたギターは材料がそもそも良いということを後で知る。音色や諸々を考えるときこのギターが基準になってしまっていて、基礎パラメータがこのギターを越えなければどんなに高いギターもペケなんだけどこのギターの性能がそもそも高くて適当な店のを弾くとちょっとな..。となってしまう。そのくらい良い。いろいろ弾いた後だとさらにこのギターが良いと知る。

・oth:YAMAHA G-200 : 全部ベニヤでできているもの。私が生まれて初めて弾いたクラシックギター。音色、アクション、テンションはもう昔のままで気楽そのもの。何も変わらん。

・yamamoto 2021 : (6)-10mm-slot-5mm, (1)-8mm-slot3.5mm

・暗譜しなきゃリスト

1. カルリ:序曲イ長調

2. ロボス:練習曲第1番

3. ロボス:前奏曲第1番

4. アルベニス:アストゥリアス

5. バッハ: チェロ組曲3番のプレリュード

6. ソル:魔笛の主題による変奏曲

7. タルレガ: アラビア風奇想曲

8. サンス=イエペス:スペイン組曲

9. フレスコバルディ:アリアと変奏

10. オアナ:ティエント

11. ソル: グランソロ

12. バッハ: フーガイ短調

12. バッハ: フーガイ短調